2025年8月24日〜8月27日 ノルウェーのFossum先生の研修を受講しました。

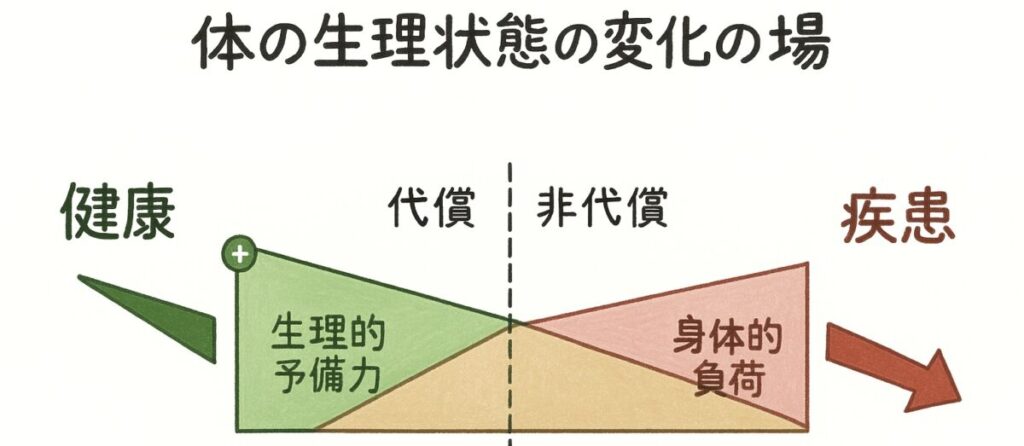

健康と病気の間はどうなっているのか、ということが学びの導入でした。

健康とは最小限のエネルギー損失でストレスを克服する能力であり、容量ですということだ。ストレス、これは身体的、環境的な要因です。環境の変化に対応することでもあります。

生理的予備力よりも大きな身体的負荷が加われば、疾患になる。

生理的予備力は姿勢の状態や循環の状態で確認していくこと。これは姿勢が悪く、呼吸・循環の状態が悪ければ負荷に対して弱くなるということだ。

これは長年患っている場合には、それだけ長期間の施術が必要であり、Dr.Beckerですら3年間で130回以上治療を要したということだ。慢性的な組織状態の悪さは『時間がかかる。でもそれをやる効果はあるし、やる価値はある。』ということだ。

自身も4年間見させて頂いて、現在非常に良い状態になった方がいる。もちろん、早く良くなることがいいのだけど、良くなったから終わるのではなく、予備力を増やすために、より健康になるために施術を使っていただくのも良いことだと思う。

慢性的な問題に関しては、対症療法よりも全身的な施術(マキシマリスト・アプローチ)が必要とのこと。逆にパッとでた急性の痛みは対症療法で十分だ。痛みの強さでなく、患っている期間や体の状態が大事。

だから、高齢で長く患っている人の痛みは期間もかかるし、予備力の低下があるので治らないことも多い。逆に、歩けないくらい痛くても外傷などで出た若い人のギックリ腰は2回もあれば大丈夫だ。例外はあるけど

20代なら、歩けないような痛みでも手応えがあれば1回で終わらせます。「3日経って痛むなら連絡ください。」以上

呼吸や循環に関しても多彩な研究結果から学ばせて頂いた。

浮腫や循環の悪さをどのように検査するか、問題の優先順位をどのようにつけるか。リンパが戻るためには静脈が適切に戻るためには体のどこが柔らかくなればいいかということだ。

首周りの緊張が頸部の静脈を直接的に圧迫し、足や骨盤の鬱血にも影響するということを科学的な証明を持って教えて頂きました。

循環が悪いと、浮腫む、冷える。というイメージがあるかと思いますが、頭痛やだるさを伴う疼痛、生理痛や性交痛、背中の丸まりや脊柱管狭窄症状など多岐にわたる。それは、循環不全による組織の修復がうまくいかないことや組織環境の悪化によることだ。

循環と呼吸、そして脳脊髄液の流れこそが癒し だと最近は感じます。

0265-49-3026

0265-49-3026