自身でも2016年から本を読み、ここ面白い・覚えときたいと思った内容をノートにまとめることを2016年の10月からノートにまとめている。ノートは暇があるとパラパラとめくって、当時面白いと思った内容や覚えたいと思った内容を再学習するようにしている。最近はipadで本を読むことが増えたので、本を売る時に勿体無いからメモを取るというルーティーンにひっかからないものが出てきた。なので、ここで医学系の本は学習報告として供養する。

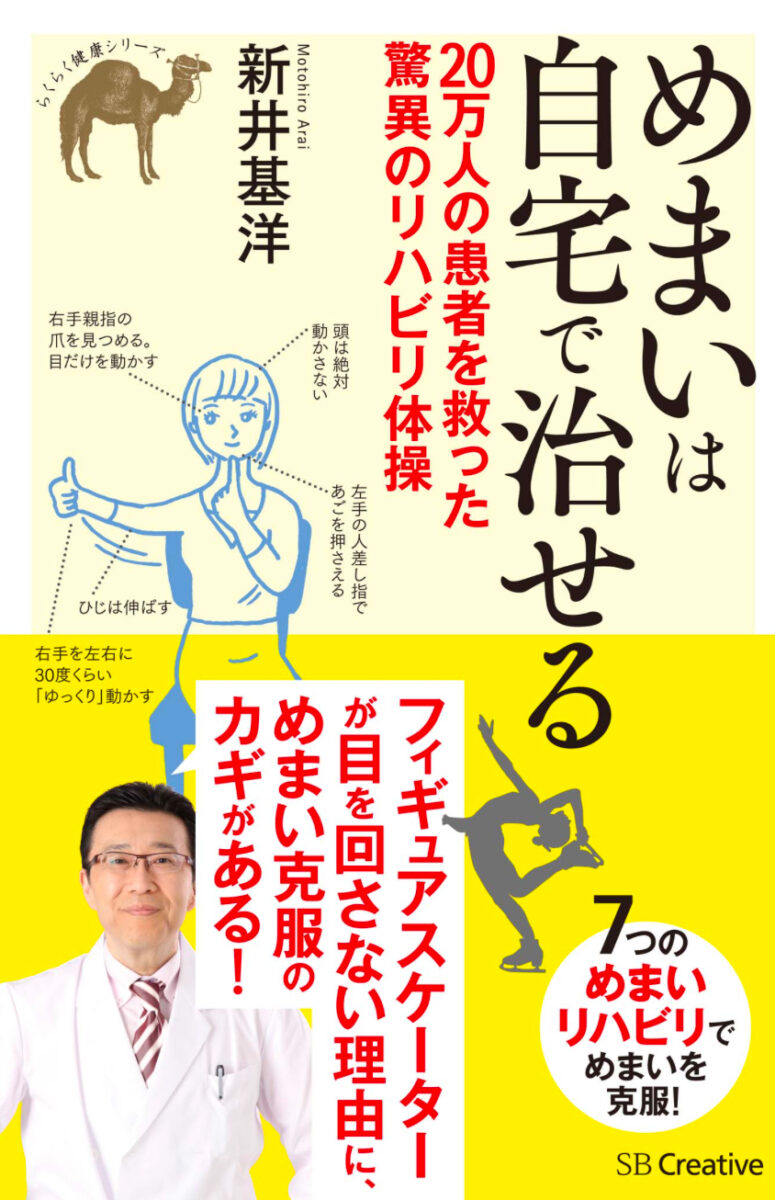

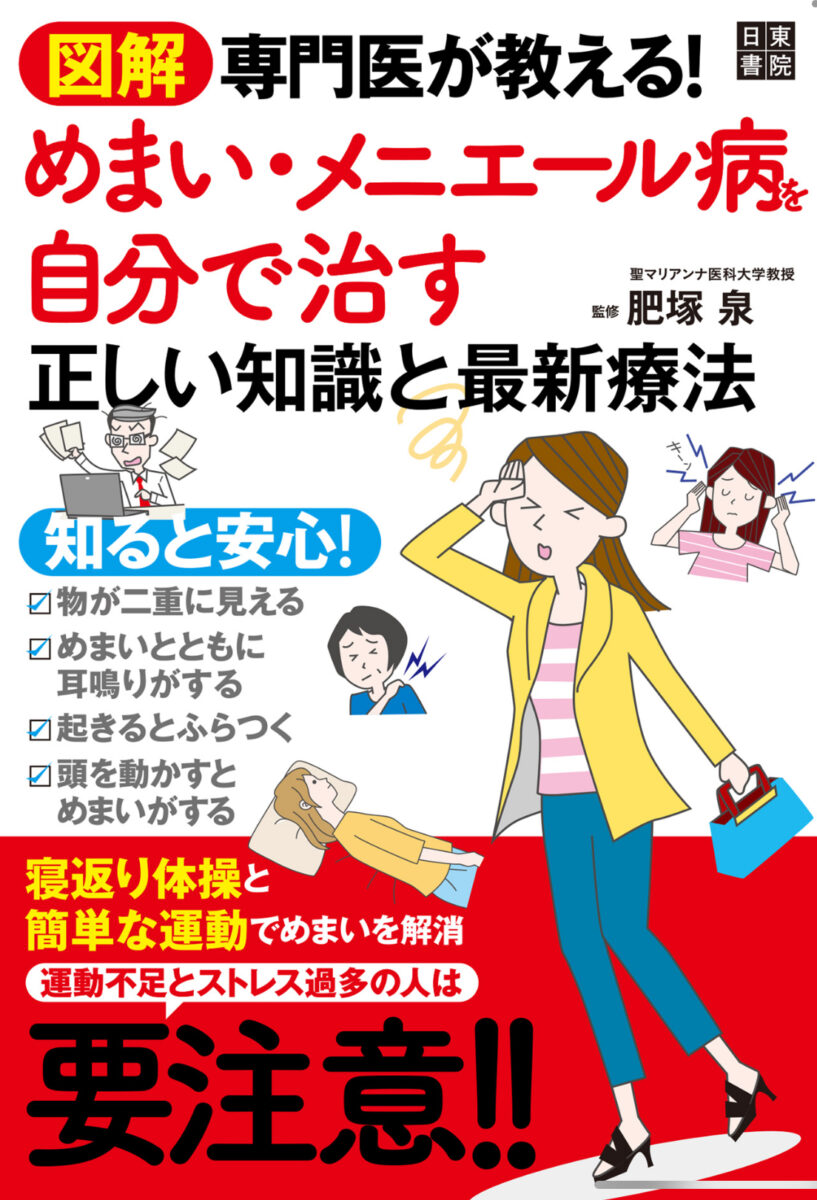

1月は気温の低下による循環の不具合からめまいでお越しになる方が多く。自身でももう一度学び直さないといけないと思い、めまいに関する本を読みふけっていた。めまいもはっきりしない所が多いけど、前庭機能の低下による浮動性(フワフワ)と良性発作性のめまいが多い。今年は良性発作性めまいの例が3例あり、理学療法(BPPV)を正しくできると眼振は軽減できるし経過も良いことがわかった。ただし、慢性のめまいは頸部緊張によるものなのか、内耳の問題なのか、まだ定量的な検査ができず難航することもある。めまいのある方は首の運動を嫌がる傾向があるけども一般書には総じて首は動かすべしの理論だった。

頭痛や耳鳴りやめまいに関しても興味深い内容だった。著者は脳の神経系の異常な興奮が問題であると論じる。神経が興奮して感じやすくなってしまうことで問題が起こるとのこと。これは自身の臨床でも神経系の緊張が高い人は神経の圧痛を感じやすく。また痺れや痛みも頻回であることが挙げられる。頭痛外来における薬の処方に関しても学びが多く。神経系の問題を見る上で非常に参考になった。要するに神経系の緊張をコントロールすることが非常に大事。

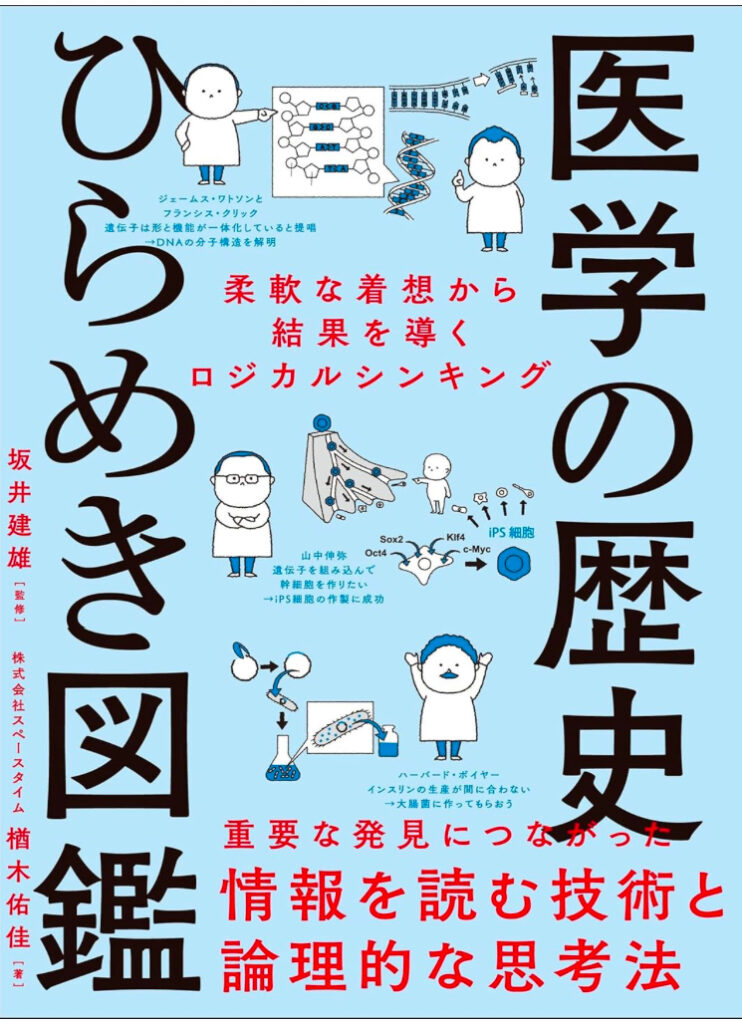

医療についてもう少し話をできるようになりたいと思い。近代医学なんてたかだか150年なので、医療はまだまだ変化があるという話をするために読みました。本当に自分の臨床に出てからも医療がとても変わって手術法やその後のリハビリも変わったなと思うことがたくさんあります。今ある事がこのような歴史の中で培われてきたんだよっていう内容が年々面白く感じてます。

起立性調節障害という思春期、青年期の問題があります。自律神経の問題で血流のコントロールが困難で午前中の活動が思うようにできなかったり、姿勢変換を辛くなったりします。この問題にどのように向き合うべきかという点で学びがありました。また、評価という点でも姿勢変換時の血圧や脈拍を観察することで定量的な検査ができる事を知り、一つの指標としています。学生の問題は症状だけでなく、不活動による二次的な精神、体調面での不調が大きいと感じています。その点はやはりコミュニュケーションと理解なのかと思いますがそれが難しい。

今年は顔面骨と姿勢のつながりを学ぶことが多かった。歯科口腔領域の整体を7月5日に学び、頭痛や首の痛みに強い関連がある事がわかった。そこから顎、首を協働して動くものとして考えられるようになった。ラット実験では歯が抜けることで側湾が発生したということで首もとい姿勢への影響は大きいと考えられる。著書は舌が下顎に落ち込み癒着していることで姿勢維持機能が働かなくなっていることを提唱している。舌が下に落ち込み事で歯並びが悪くなる、鼻呼吸が難しくなる、食いしばるなどの問題が発生する。美容的な問題として、唇が乾燥して荒れる、首の皺ができる、歯が着色しやすくなるという事がある。また、顔面骨の発達は力学的な負担によって起こる。子供の顎が小さくなっているのは、硬いものを食べなくなったからということだ。食いしばりがあった際には、これはエラが張る事やほうれい線となるという事が考えられる。舌の落ちる問題は美容にとって大きな課題であるということを思うようになった。

舌の問題に関連して発話も悪くなるということ。主に空気の抜けるような音が入る場合は発話の際に上口蓋を十分に密閉できていないと知る。訓練の具体的な展開はやることはないので飛ばしたが、これは一朝一夕では学べないなと思う。言語聴覚士さんすごい。

やさしいと書いてあるが詳しい。忘れている生理学的な内容が多く、眼球の交感神経的な反射が上頸神経節由来、つまり首や肩の領域から起こるという事に衝撃を受ける。やはり肩こり馬鹿にできない。眼球の瞳孔の動きは自律神経機能を検査する良い手段なのではないかと思う。脳の機能部位も細かく書いてあるのがいいなと思いました。

他にも積読状態で僕を待っているので、正月は片付けたいと思っています。買ったはいいけど開いてもない本が待っている。

0265-49-3026

0265-49-3026